En medio de los dos mundiales juveniles —el Sub 20 que terminó y el Sub 17 que arranca el mes que viene—, las historias de superación y los sueños de los que juegan a la pelota conmueven a la platea, gran arco multinacional del fútbol, aunque también deberían mostrar las calles sin salida.

El sueño de los pibes también tiene resaca y vías abandonadas

Leonardo Peluso – Periodista

Hay una amable sombra que cobija a la inmensa mayoría del mundo del fútbol: la de las grandes historias de superación y sueños cumplidos con la pelota. Son los relatos de los que vencen, de los que logran sobreponerse a las piedras del camino y un día transforman sus vidas y las de sus familias gracias a una pelota y un juego.

Por estos días nos acompañaron, junto a un nuevo mundial juvenil y con los chicos del Sub-20: Soler, Prestiani, Silvetti, Sarco o Pérez, quienes cambiaron la suerte de sus familias y demostraron que, a veces, el fútbol todavía puede ser una forma de justicia y ascenso social. Sus familias también fueron protagonistas en cuanta nota circuló en los medios y siempre con el elogio al sueño hecho realidad. Días pasados sucedió también con Lautaro Rivero, un chico de una veintena de años que fue citado a la selección mayor, y fue impactante el recuerdo de cuando no mucho tiempo atrás vendía alfajores en los trenes.

Y no es un fenómeno solo nuestro. Si cruzásemos el Atlántico, podríamos hablar de lo mismo en Europa: basta con ver la cantidad de hijos de inmigrantes africanos que hoy juegan en selecciones como España, Francia o Italia, y son figuras en los equipos más poderosos del viejo continente. Hijos de familias enteras que se arrojaron a esos mares en busca de sobrevivir. O, por caso, los chicos de Marruecos que jugaron la final del Sub-20 y que, en su inmensa mayoría, no residen en su país y apenas se regresan para pasar las fiestas. Sobran los documentales al respecto.

Con frases de molde como “perseguí tus sueños y se cumplen”, “artífice de tu destino” o “el esfuerzo vale la pena”, esas historias —y tantas otras— desfilan como ejemplo para todos aquellos que ven en el fútbol su gloria y su salvación. Y está bien que así sea: vencer a la adversidad y luchar por eso siempre merece respeto y admiración.

Pero si quisiéramos —y tuviéramos la voluntad— de rascar un poco más allá de la emoción, las copas alzadas y el aplauso, descubriríamos que también existen otras caras para esa moneda. Las que nadie quiere contar, porque la desolación de la derrota no tiene buena prensa ni muchos likes.

Detrás de cada historia que conmueve hay decenas que se apagan en silencio. Pibes que hicieron el mismo esfuerzo, que madrugaron igual, que dejaron la escuela, los amigos, los fines de semana y un día quedaron libres. Después de diez años de pensar en llegar, un día llegan, pero al final de una vía muerta. Lo que sigue para ellos dependerá de cómo se hayan preparado, no para triunfar, sino más bien para fracasar.

No es solo la crueldad del azar o de las circunstancias: también hay algo vinculado a la perversidad del propio sistema, que necesita que la mayoría no llegue para sostener el mito de los elegidos. Es raro cómo las excepciones a la regla se convierten en la regla.

No se trata de apagar la fiesta ni de despertar a nadie de sus sueños de gloria. Menos aún de bajarle el precio a las alegrías recientes de los chicos y sus familias, en el Mundial de Chile, por ejemplo. Pero sí de entender que las historias luminosas se construyen siempre sobre muchas sombras. Porque si a la maquinaria de marketing del fútbol le encanta mostrar las hazañas de los que llegaron y aplaudir los sueños hechos realidad, también debería hacerse cargo de reponer, reconstruir y curar a los que se les hicieron trizas los sueños en el final del camino.

Nota escrita por:

Te recomendamos...

La recompra de bonos y el acuerdo por un swap de U$D 20.000 millones entre el BCRA y EEUU impulsan la renta fija argentina. Sin embargo, las acciones sufren bajas que llegan al 5% en Wall Street, ante la incertidumbre previa a las elecciones.

El músico Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, fue imputado luego de un episodio ocurrido tras un recital en Roque Pérez, donde habría conducido una moto policial por varios metros sin autorización. La fiscalía inició la investigación correspondiente.

El gobierno colombiano acusó a Estados Unidos de amenazar con una invasión militar tras declaraciones de Donald Trump, quien suspendió la ayuda financiera y advirtió que cerrará narcocultivos si Colombia no actúa. Petro llamó a consultas a su embajador en Washington ante la escalada diplomática.

El astro rosarino y capitán de la Mayor respaldó a los chicos argentinos tras el subcampeonato en Chile.

Manuel Adorni, vocero presidencial, buscó minimizar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Argentina “lucha por su vida”. Sin embargo, reconoció que las expresiones del mandatario son “razonables” si se entienden en el contexto del país y su realidad económica.

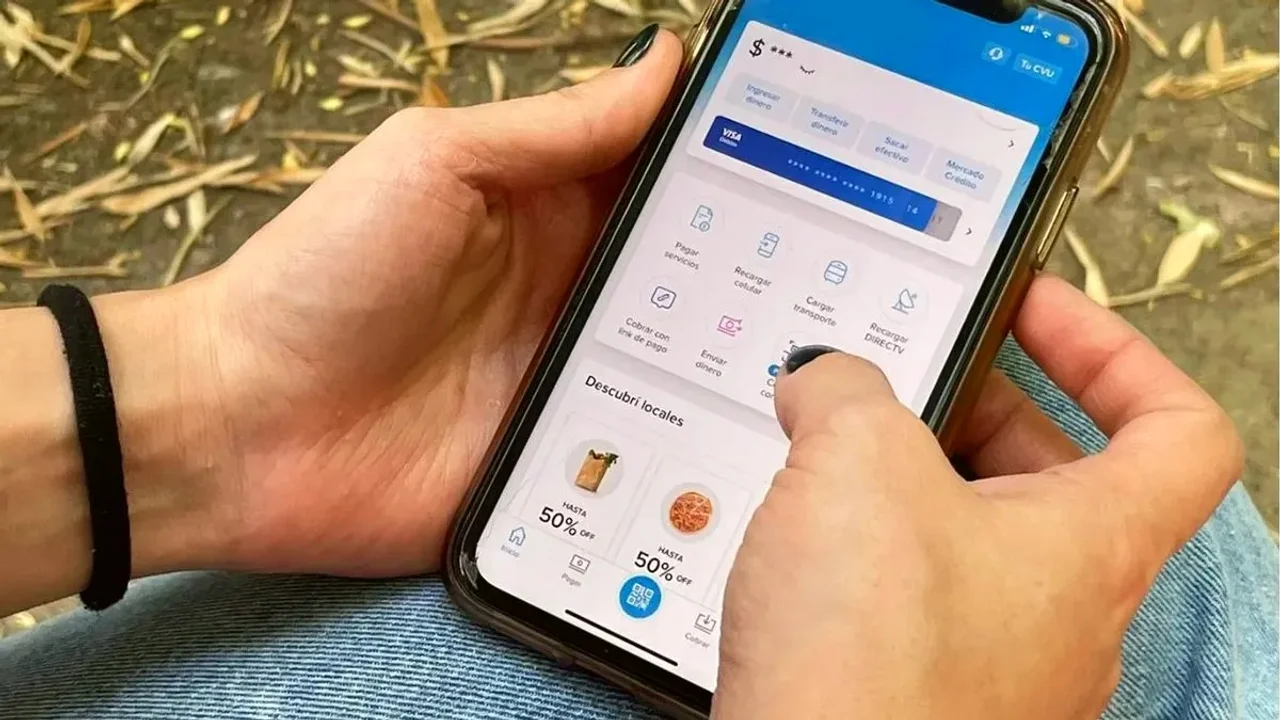

Miles de usuarios en Argentina enfrentan problemas para realizar pagos y transferencias por una interrupción en la infraestructura de AWS, afectando también servicios bancarios y transporte público.

Tras oficializarse un swap por U$D 20.000 millones con Estados Unidos, los bonos experimentan baja y el dólar oficial incrementa su valor en $10. La volatilidad persiste a cinco ruedas de las elecciones generales del 26 de octubre.

El presidente Javier Milei explicó este lunes cómo se utilizará el swap de moneda firmado con Estados Unidos, que establece un techo de U$D 20.000 millones. Según aclaró, esta herramienta funcionará como un respaldo financiero para el país y no implicará un ingreso inmediato de divisas al Banco Central.